湘西州文旅云 Copyright © 2020. All rights reserved.技术支持:湖南韵动文化体育产业发展有限责任公司

联系地址:湖南吉首市人民北路胡麻井广播播控中心电子信箱:916255273@qq.com联系电话:0743-8237952

铜柱壮金瓯

五代时期溪州之战后,楚王马希范树立铜柱迄今已有1081年,在很长的一段历史时期内一直深刻影响着大湘西历史进程,对历代中央王朝治理边地施策产生了重大作用。溪州铜柱不仅是我国古代铜柱演变幸存下来珍藏国内的唯一实物,更是成功解决民族矛盾冲突、改进民族关系、维护民族团结的历史见证。铜柱嵯峨,历久不磨,威灵流光。

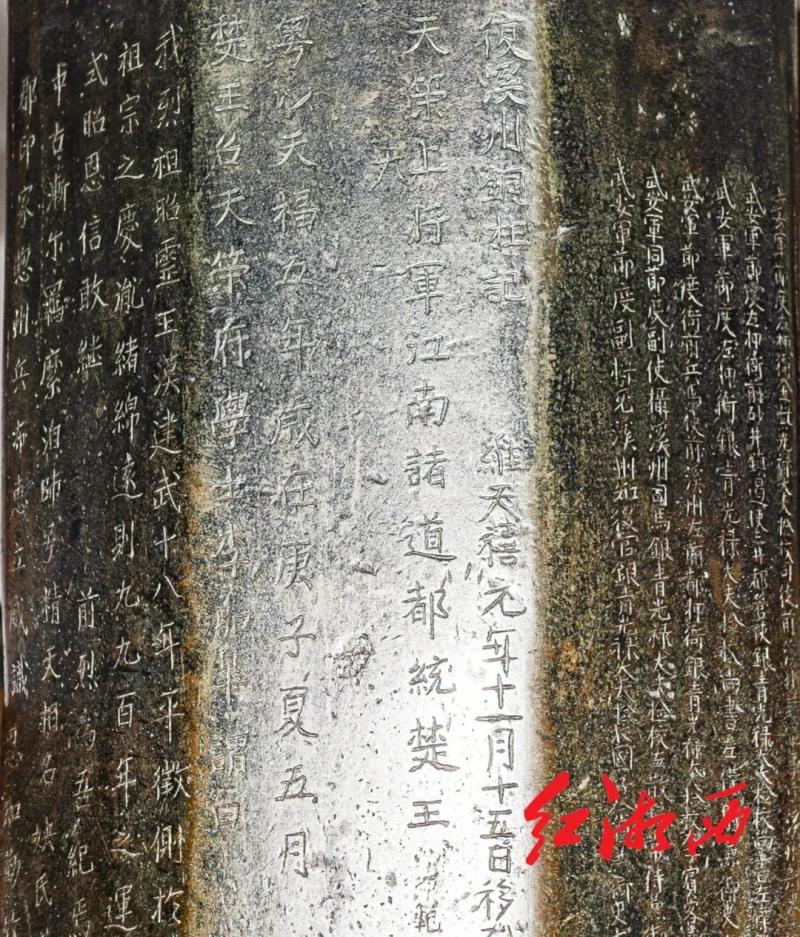

湘西民俗风光馆保存的溪州铜柱。

立柱纪功

东汉伏波将军马援树立铜柱于南界,本意就在纪功颂德。立柱纪功在唐代也形成了一种风尚。唐代马总担任安南都护时在马援铜柱所立地方特铸二铜柱,“刻书唐德,以继伏波之迹”。故而,南楚马希范树立铜柱的一个重要意图就是效仿前祖和唐代,勒铭纪功,正如铜柱铭文所言:“古者天子铭德,诸侯计功……敢继前烈,为吾纪焉。”这里所谓的纪功就是纪念马氏平复溪州一统边地的功绩。

唐末以秦宗汉为首的蔡州集团分裂后,马殷随刘建锋举兵进驻湖南,乾宁三年(896)正式受命于唐王朝接管湖南军府事。虽然马殷已为潭州刺史、武安军留后,但其实际控制的地域十分有限,仅有潭州一地,湖南其他地区大都为湖湘土著掌控。由此可见马氏集团在湖南建国实际上也是一个并不短暂的开疆拓土过程。天祐三年(906),在进入五代之前马殷基本控制了包括湖南大部在内的13州之地。时至梁开平二年(908)马殷才开始开辟湖南西部,这一年取得朗、澧二州,同时又遣派吕师周攻占岭南6州。梁开平四年(910)后梁诏加马殷天策上将军,统辖区域达20余州。乾化二年(912),收复辰州、溆州。天成二年(927),后唐封马殷为楚国王,但此时的溪、锦、奖三州仍在马氏集团的统治之外,直到晋天福五年(940)溪州之战结束后,方才纳入楚国版籍,随后南宁莫彦殊18州、都匀尹怀昌12部、牂牁张万濬7州相继归附,应该说楚国的版图到了马希范时代才达到最大化,疆域面积覆盖湖南、广西北部、云贵东南部。

现今行文著述论及溪州之战时几乎都认为是彭士愁叛乱楚国或者反抗起事,这是缺乏历史依据的,基本上是一种很勉强的主观臆断。原因有三:其一,史籍对马氏集团扩张拓土的经过记述很清晰,从未有在溪州之战之前溪州归附楚国的叙述,既然如此,何来背叛?其二,历史文献对溪州之战中彭士愁的行为并没有以叛乱载述,《九国志》《旧五代史》《新五代史》《资治通鉴》《十国春秋》等主要记载溪州战事的史书都是以“掠”“寇”“攻”“进围”等词撰述彭士愁的军事行为。其三,彭士愁以溪、锦、奖三州之兵攻辰、澧等州就本质而言也是军事扩张行为,与马氏集团扩张没有实质性区别。溪州在唐代属于正州,唐开元二十一年(733)析江南西道置黔中道,设立观察使,溪州与辰、溆、锦、奖等州都属于黔中观察使管辖,唐末受黄巢起义的影响,溪州等五州都相继被本地豪强占有割据。清乾隆《湖南阳秋续编》载:“乾符六年(879),辰州人宋邺,溆州人潘全盛,各杀其州刺史。溪州蛮彭氏陷溪、锦、奖三州,悉据其城,由是五州入蛮徼,至宋开山洞,为置辰沅靖诸州。”从中可以看出溪州之战前溪州彭氏占据锦、奖州已有40年,割据实力颇为强大。《九国志·彭师暠传》载:“当仕然之世,昆弟强力,多积聚,故能诱胁诸蛮皆归之,胜兵万余人。”彭士愁已经摆脱武泰军控制,便以黔南巡内自称,称雄一方。彭士愁控制处在楚国和后蜀之间的三州,本身就有进一步图强拓土的强烈欲望,而当时的马希范被加封楚王和后蜀孟知祥立国都不久,所以彭士愁选择通款于后蜀合力进犯楚国不失为一种明智的军事策略,溪州与马楚之间的战争显然是割据之战,溪楚相争。

最终溪州之战以彭士愁战败请降而结束,其中战败自然有蜀主以道远为由不出兵的因素。尽管楚王马希范被动迎战,却意外地实现了“五溪初宁,群师内附”,推动了疆域扩张,溪州、锦州、奖州纳入了楚国版图,实现了边地统一,这确是大功一件,铜柱纪功具有疆土统一的象征意义,恰如清代学者钱泳诗云:“楚王树国建功多,铜柱镌书继伏波。欲识五溪平复事,誓文墨拓好摩挲。”

立柱誓约

盟誓立信是马援铜柱蕴涵最深刻的特质,“金人汗出,铁马蹄坚,子孙相连,九九百年”的勒铭直述真意;会盟誓约是古代中央王朝解决民族纷争、维系和谐民族关系和维护一方安宁的经典之策,唐蕃会盟就是彪炳千秋的成功范例;要盟立誓是五溪地区古老的民族风俗习惯,《溪蛮丛笑》说五溪之地“彼此歃血誓约,缓急相援,名门款”。马氏政权深谙古来会盟誓约其中道法,当然乐意“树铜柱以效伏波”,盟誓安边,“铜柱堪名,愿奉祖宗之德”。溪州彭氏从来都迷信要盟相约,急切请求竖柱立誓,以求“誓山川兮告鬼神,保子孙兮千万春”。溪州铜柱便应时遂意而立,成为马氏政权与溪州彭氏盟约誓守和平相处的历史见证,坚硬的铜体刻录了楚王马希范与溪州彭士愁及五姓民众的愿望、承诺和约定。《资治通鉴·后晋纪三》载:“希范自谓伏波之后,以铜五千斤铸柱,高丈二尺,入地六尺,铭誓状于上,立之溪州。”《旧五代史·后晋本纪二》道:“士愁以五州乞盟,乃铭于铜柱。希范自言汉伏波将军援之后,故铸铜柱以继之。”明代工部尚书曾鉴的《铜柱赋》对铜柱誓盟价值作出了高度概括:“颁符玺于魏阙,盟山河于巩固。合夷夏以同归,誓赤心之不负。”

马希范与彭士愁的誓约均已虔诚而又庄重地昭告天地神灵和佛祖。溪州彭士愁信誓旦旦:“上对三十三天明神,下将宣祇为证者。”楚王则誓言铮铮:“皇天后土,山川鬼神,吾之推诚,可以玄鉴。”所以双方的承诺和约定都已经置于天地神灵与佛祖的监督之下,对马楚王庭及属下官府,以及溪州彭氏辖区团保军民形成了极强的感召力和约束力,唯有谨守奉行,才不会受到神明的惩罚。溪州铜柱是双方誓约的载体和见证,无形中注入了神灵的力量,被五溪地区百姓尊奉为神物。从一定程度上说,铜柱在,盟约就在,盟约在,和平就在。

溪州铜柱上端缺口。

以铜柱定盟垂示告诫后代,永安边土,在解决民族矛盾促进民族团结的历史进程中触发了积极的示范效应。北宋宋真宗和宋仁宗年间再度爆发了两次溪州之战,溪州铜柱两次被迁移,最后又促成两次誓盟言和,铜柱回归原位,就此可见铜柱的祖誓遗诫、维和安民的信用已经深入人心。溪州铜柱这种立誓约、戒剽掠、垂永久的价值直至清康熙年间仍为官府所重视,辰州知府王镇特意呈详湖广总督,重申“铜柱记铭,传列五溪输诚,誓约竖立汉上地界,永示官苗禀奉毋悖,以固金汤”,并把铜柱铭文载入《辰州府志》。

立柱为界

标识疆界是马援铜柱的一个鲜明特点,西晋时期的《广州记》称:“援到交趾,立铜柱,为汉之极界。”楚王马希范铸立溪州铜柱自然效法先祖故事,赋予了铜柱界碑的意义,不许管界军民“乱入诸州四界”。历代文献对“立铜柱为界”的记载十分明确,“溪州西接牂牁、两林,南通桂林、象郡,希范乃立铜柱以为表,命学士李皋铭之。”(《新五代史·楚世家第六》)“晋天福中,马希范守湖南,溪州酋彭土熊等以溪、锦、蒋三州归马氏,立桐柱为界。”(《武经总要·边防》)“溪州刺史彭士愁等,以溪、锦、蒋州归马氏,立铜柱为界。”(《文献通考·四裔考五》)

自古洎今,划定疆界的形态是多样的,在山谷、隘口、河流等处设立标志,利用地理环境特点进行点状的控制或防御是一种习惯做法。溪州铜柱就是这样一种点状控制模糊疆界的标志物,划界的原动力在马楚,是马楚划定内地与溪州羁縻州之间的边界,其特点是没有举行双方会商的全线划界,而以原有的州界为界,以控扼要害作为警示。《古丈坪厅志》说:“当时马楚以铜柱界溪州,非溪州以铜柱界马楚。”古代溪州进入省地的主要通道靠酉水,会溪正处于马楚辰州与彭氏溪州的交界,是酉水通往辰州的要津,溪州铜柱立地选在会溪,既充分利用了地理优势又申明了传统州界。“会溪即五代石晋马希范立铜柱为界之地”(《张经制御诸蛮事宜奏议》)。故而,后来宋朝与溪州蛮仍以铜柱为界,“立铜柱为界,本朝因而抚之”,并在此新建会溪城,增设附近的明溪、喏溪、黔安三寨,强化统御。

溪州铜柱被视为界碑本无悬念,但有的学者对马希范立柱为界持有不同的看法,认为溪州不是界标,原因是铜柱界限不明,没有标明“四至”,孤立的一根铜柱解决不了疆界问题。其实这种说法是很难立足的,溪州在唐代属于正州中的小州,与相邻的辰州、澧州等地划界历来十分清晰,《元和郡县图志》早就注明溪州的“八到”,况且溪州已经归附楚国,溪州彭士愁也献上了《五溪铜柱图》,再标注“四至”实属多余。

溪州之战后,楚王马希范还特意巡视过溪州,写有《会溪》一诗,“铜柱气高霄汉阔,铁衣名并楚山危”,由此可见他对自己秉承烈祖树立溪州铜柱的扬扬意气。

立柱定“都”

溪州铜柱铭文清晰地载有“溪州静边都,自古以来,代无违背”“当都愿将本管诸团百姓军民,及父祖本分田场土产,归明王化”“本都申上科惩”“本都兵士,亦不抽差”,这里的“都”已经不再是一种单纯的军队编制,而是与同时期杨行密的黑云都、朱温的落雁都、刘仁恭的定霸都、马希范的银枪都等军伍一样,演化为军队的名称,“溪州静边都”成为了溪州特有的军队名号。《永顺府志·永保土司杂记》称:“有曰静边都者,考唐末有定霸都、横冲都、黑云都、落雁都、听子都,又扈驾二十五都、亲军五都等名,都者,军伍之名也。时有添都兵献都马之说,五代九国多相沿者,静边都当亦效其所称耳。”

“溪州静边都”是特定历史条件下的产物,是唐末藩镇割据和地方强宗大族崛起扩展的结果。《湖南阳秋续编》载:“大唐乾符六年(879)十有二月,群盗陷朗、衡、永、郴、澧、辰、溆、溪、奖。”《武经总要·边防》言:“唐季承乱,(溪州)遂自立州县,建为刺史。”《宋史·西南溪峒诸蛮上》道:“唐季之乱,蛮酋分据其地,自署为刺史。” 历经筚路蓝缕的开拓,彭氏溪州实力得到快速壮大,到彭士愁任上已拥有雄兵一万余人,成为五溪地区最大的割据势力,势力范围拓展到锦州、奖州等地,大致相当于现今的永顺、龙山、保靖、酉阳、古丈、泸溪、麻阳、芷江、新晃及贵州铜仁、江口、石阡等区域,疆域和实力均与当时的荆南相当。铜柱记文确实客观反映了当年溪州图强的因果逻辑。

五代时期的溪州实质上已相当于一个颇具规模的节度使,彭士愁以黔南巡内自称名副其实。彭士愁有可能效仿大历年间五州都团练守捉观察处置使,创立“溪州静边都”也许更早。溪州之战后,彭士愁虽然战败,但其形成的实力依旧牢固,楚王马希范当然不可小视,树立铜柱,正式确定“溪州静边都”,只不过是顺承形势,使之合法化。

“溪州静边都”既是一种军事制度,领军镇守边地,又兼管民事,治理边境。溪州盟誓立柱后,“溪州静边都”得到了马楚政权的法定认可,具备了无可置疑的合法性和权威性,享受了比请愿更大的自治权:一是人身自由权。楚王誓言,只要溪州民众恭顺,免除一切劳役、杂役。二是财政自供权。楚王承诺“本州赋租,自为供赡”。三是军事自主权。溪州静边都可以拥有自己的军队,自行管理,“本都兵士,亦不抽差”。四是司法自理权。溪州的五姓首领、州县职官有罪,均由本都申报惩罚,楚王不能加罪遣军讨伐,“永无金革之虞,克保耕桑之业”。

五代马楚政权设置“溪州静边都”制度是羁縻州制度下的创新,妥善解决了当时的民族矛盾纠纷,对五溪民族地区治理影响深远。《宋史·西南溪桐诸蛮上》载:“初,北江蛮酋最大者曰彭氏,世有溪州……总二十州,皆置刺史。而以下溪州刺史兼都誓主,十九州皆隶焉,谓之誓下。”应该说,宋代“都誓主”制度是马楚时期“溪州静边都”极具民族特色的改进升级,后来元明清的湘西土司制度又都是宋代“都誓主”制度更高层次的赓续发展。

立柱定“都”

溪州铜柱铭文清晰地载有“溪州静边都,自古以来,代无违背”“当都愿将本管诸团百姓军民,及父祖本分田场土产,归明王化”“本都申上科惩”“本都兵士,亦不抽差”,这里的“都”已经不再是一种单纯的军队编制,而是与同时期杨行密的黑云都、朱温的落雁都、刘仁恭的定霸都、马希范的银枪都等军伍一样,演化为军队的名称,“溪州静边都”成为了溪州特有的军队名号。《永顺府志·永保土司杂记》称:“有曰静边都者,考唐末有定霸都、横冲都、黑云都、落雁都、听子都,又扈驾二十五都、亲军五都等名,都者,军伍之名也。时有添都兵献都马之说,五代九国多相沿者,静边都当亦效其所称耳。”

“溪州静边都”是特定历史条件下的产物,是唐末藩镇割据和地方强宗大族崛起扩展的结果。《湖南阳秋续编》载:“大唐乾符六年(879)十有二月,群盗陷朗、衡、永、郴、澧、辰、溆、溪、奖。”《武经总要·边防》言:“唐季承乱,(溪州)遂自立州县,建为刺史。”《宋史·西南溪峒诸蛮上》道:“唐季之乱,蛮酋分据其地,自署为刺史。” 历经筚路蓝缕的开拓,彭氏溪州实力得到快速壮大,到彭士愁任上已拥有雄兵一万余人,成为五溪地区最大的割据势力,势力范围拓展到锦州、奖州等地,大致相当于现今的永顺、龙山、保靖、酉阳、古丈、泸溪、麻阳、芷江、新晃及贵州铜仁、江口、石阡等区域,疆域和实力均与当时的荆南相当。铜柱记文确实客观反映了当年溪州图强的因果逻辑。

五代时期的溪州实质上已相当于一个颇具规模的节度使,彭士愁以黔南巡内自称名副其实。彭士愁有可能效仿大历年间五州都团练守捉观察处置使,创立“溪州静边都”也许更早。溪州之战后,彭士愁虽然战败,但其形成的实力依旧牢固,楚王马希范当然不可小视,树立铜柱,正式确定“溪州静边都”,只不过是顺承形势,使之合法化。

“溪州静边都”既是一种军事制度,领军镇守边地,又兼管民事,治理边境。溪州盟誓立柱后,“溪州静边都”得到了马楚政权的法定认可,具备了无可置疑的合法性和权威性,享受了比请愿更大的自治权:一是人身自由权。楚王誓言,只要溪州民众恭顺,免除一切劳役、杂役。二是财政自供权。楚王承诺“本州赋租,自为供赡”。三是军事自主权。溪州静边都可以拥有自己的军队,自行管理,“本都兵士,亦不抽差”。四是司法自理权。溪州的五姓首领、州县职官有罪,均由本都申报惩罚,楚王不能加罪遣军讨伐,“永无金革之虞,克保耕桑之业”。

五代马楚政权设置“溪州静边都”制度是羁縻州制度下的创新,妥善解决了当时的民族矛盾纠纷,对五溪民族地区治理影响深远。《宋史·西南溪桐诸蛮上》载:“初,北江蛮酋最大者曰彭氏,世有溪州……总二十州,皆置刺史。而以下溪州刺史兼都誓主,十九州皆隶焉,谓之誓下。”应该说,宋代“都誓主”制度是马楚时期“溪州静边都”极具民族特色的改进升级,后来元明清的湘西土司制度又都是宋代“都誓主”制度更高层次的赓续发展。

立柱教化

唐王朝统治五溪,一方面强硬动用武力镇压五溪民众起事,开元十二年(724),大宦官杨思勖血腥镇压溪州蛮首领覃行璋反唐,贞元初良臣郗士美讨平溪州蛮帅向子琪寇边;另一方面力推佛教社会教化,净化人心,唐太宗敕建沅陵龙兴讲寺,黑武士尉迟敬德建造浦市江东寺,凭藉佛法传播,感化五溪民众,实现教化一方,稳定一方。

历经唐末战乱好不容易位居楚王宝座的马殷自然熟识唐王朝控楚治边的韬略,清醒意识到要巩固新建政权,只有借助佛法来泯灭大众反抗情绪, 修炼心性,以求来生善果报应,于是辟地千余亩,大修长沙开福寺,以祈福安民。后继楚王的马希范和马希广深得其父马殷真传,信佛成痴,明晓“上求菩提,下化众生”的佛理。溪州之战后,如何维系马楚与溪州一种新型的和谐关系,如何更轻松更有力地辖控溪州,已经成为马楚处理周边关系中最考验王权的实际问题,马希范在谋划施策中彻悟,实行佛化精神统御是一条值得继续拓展的有效路径,因为佛法散播传布在溪州有基础,佛教正心维稳潜力巨大。马希范是溪州铜柱的缔造者,马希广“奉教”监造铜柱,李弘皋“承教”缮写《复溪州铜柱记》,经过精巧的设计和建造,佛教社会教化功能很神妙地融入溪州铜柱。

溪州铜柱首面,上刻《复溪州铜柱记》。

首先,铜柱形制最为接近佛教石经幢,利于启发众生佛性。石经幢是唐代盛行的一种佛教法器,为多角形石柱,一般分为幢顶、幢身和幢座三个部分,幢形以八角形居多,常用各类莲花底座承托幢身。溪州铜柱为八角形棱柱,由柱座、柱身、柱顶三部分构成,柱座是石莲花,其形制与石经幢如出一辙。虽然铜柱身上没有镌刻经文,但刻有柱记、誓词,这些就是马楚与溪州共同持颂的“经文”。虽然铜柱不是佛教建筑物,但创建者赋予了诸多佛教元素,已经成为别具一格的佛教形象代言。精设的铜柱形制弥漫着浓烈的佛教色彩,肃然的铜柱气势彰显着佛教的威仪。溪州百姓对佛教寺院并不陌生,见铜柱如见寺院,体验感悟尽在潜移默化之中,人人皆有佛性,未必不能见性成佛。

其次,铜柱誓约运用佛教发誓愿的方式,使人笃信慈悲可期。发誓愿是一件很庄重的拜佛仪式。彭士愁和楚王马希范都遵循了敬佛发誓愿的方式,先发愿心,后起誓承诺。彭士愁发出四大愿,然后诫誓承诺:“一心归顺王化,永事明庭。”而马希范只有一个总愿“尔能恭顺”,并明誓:“我无科徭,本州赋租,自为供赡,本都兵士,亦不抽差,永无金革之虞,克保耕桑之业。”彭士愁和马希范顶礼发愿的对象都是神奇的高度一致,既是对天地诅誓,又是对佛心誓——“白佛言”(白佛言是佛教经文中佛家弟子对世尊的规范敬语,同时铜柱顶部刻有“天地”和“白”字)。这些心愿和承诺都是关乎民生民本和社会安定,给人欢喜,给人希望。

再次,铜柱文辞涵摄深微佛法,让人豁然开悟明理。铜柱铭文一再阐述佛教因果律。如是因生如是果,善恶报应,祸福相承。溪州彭士愁家族因为“布惠立威,识恩知劝”,才有接续经历三四代,统辖成千上万百姓之福。铭文显示了佛门的大包容大圆融。佛言:一花一世界,事事无碍。尽管溪州彭氏唐末反叛自立在先,但楚王还是不计前嫌,做到了佛家的包容,遵从前王典故,授予彭士愁溪州刺史,加封检校太保,恢复部属原有职位,并且开仓放粮,赈济贫民。铭文告明了释家戒律的威慑。佛教讲究“戒为第一安稳功德住处”。楚王在安抚的同时也鲜明告诫彭士愁“尔宜无扰耕桑,无焚庐舍,无害樵牧,无阻川涂,勿矜激濑飞湍,勿恃悬崖绝壁”,这与佛法宣扬的“五戒十信”巧妙暗合。

最后,铜柱铭文恰如其分地引用佛语,直接传递佛法暖意。两千多字的铜柱铭文很精妙流畅地嵌入了大量佛教词语,与造型佛化的铜柱形体浑然融合。譬如:“三十三天明神”“布惠立畏”“天人降止”“承教”“奉教”“衔恩向化”“厚施”“苟违诫誓”“石莲花台”……这些带有佛性的词语连同所在的段落深刻地折射出佛法的博大精深,使整个铜柱铭文闪烁着佛教的慈悲和智慧。通读铜柱铭文,至少可以感触佛语的亲切,犹如漫游佛境,沐浴佛的智慧之光,使人心中有佛,心生敬畏,心怀慈悲。

(文/图 翟非)